Сетевой университет «Знание» направит в адрес Минобрнауки предложения по противодействию экстремизму в студенческой среде

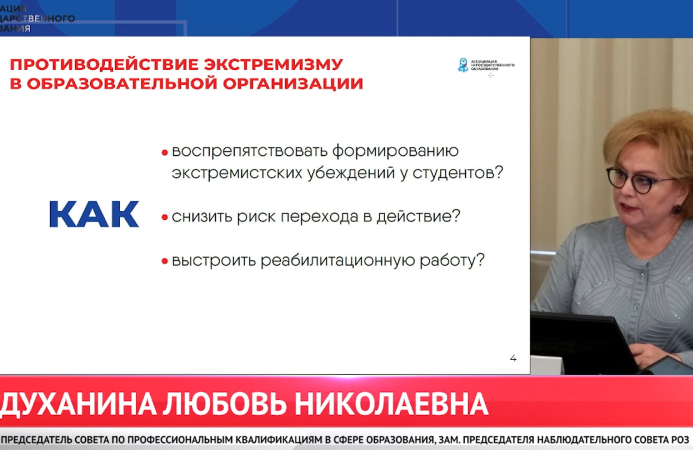

Создание системы позитивной профилактики должно стать стратегическим приоритетом в работе по предотвращению экстремизма среди молодежи. Об этом 7 июня на круглом столе «Вопросы противодействия экстремизму в студенческой среде» заявила ректор Сетевого университета «Знание», председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина.

Создание системы позитивной профилактики должно стать стратегическим приоритетом в работе по предотвращению экстремизма среди молодежи. Об этом 7 июня на круглом столе «Вопросы противодействия экстремизму в студенческой среде» заявила ректор Сетевого университета «Знание», председатель Ассоциации негосударственного образования Любовь Духанина.

В обсуждении приняли участие представители Госдумы РФ и МИД России, ученые, общественные деятели, преподаватели вузов, руководители университетских центров профилактики экстремизма. Предложения участников круглого стола будут направлены в адрес Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

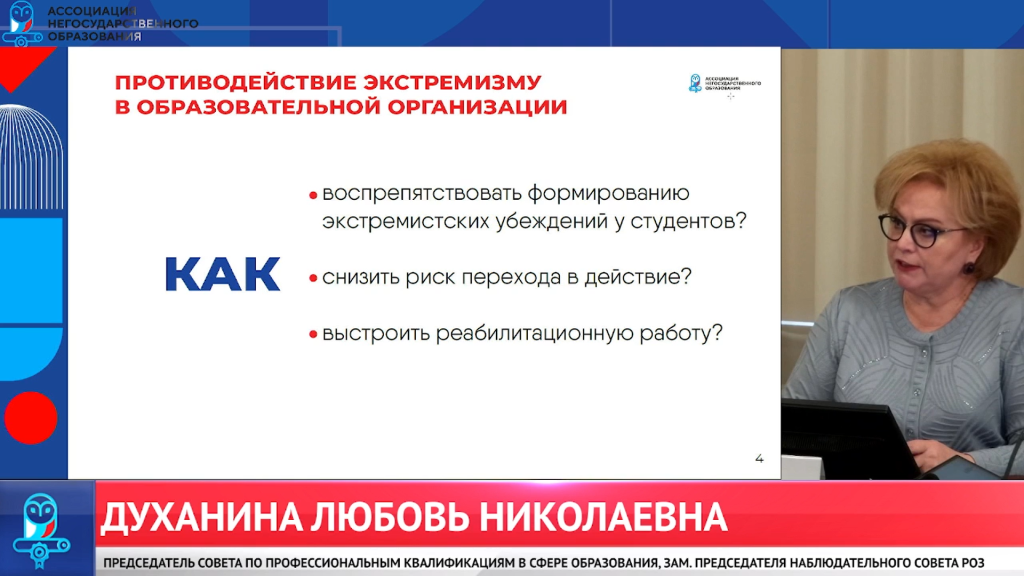

Во вступительном слове Духанина отметила, что для образовательных организаций проблема противодействия экстремизму тесно связана с вопросом формирования убеждений. По ее словам, сегодня агрессивный, радикальный, националистический контент не просто легко доступен, а распространяется адресно. Так, для пропаганды экстремистских материалов среди самой маленькой аудитории используются образы из мультфильмов, а среди подростков — комиксы, толкающие к выбору деструктивной стороны.

Во вступительном слове Духанина отметила, что для образовательных организаций проблема противодействия экстремизму тесно связана с вопросом формирования убеждений. По ее словам, сегодня агрессивный, радикальный, националистический контент не просто легко доступен, а распространяется адресно. Так, для пропаганды экстремистских материалов среди самой маленькой аудитории используются образы из мультфильмов, а среди подростков — комиксы, толкающие к выбору деструктивной стороны.

«Нашим стратегическим приоритетом должно быть создание системы позитивной профилактики. Этот механизм позволил бы сформировать у молодых людей защитный потенциал, благодаря которому они могли бы противостоять деструктивному влиянию самостоятельно, — предложила Духанина. — Цели такой профилактики были заложены в недавно утвержденный ФГОС основного общего образования. Это повышение самооценки, определение ценностей, развитие навыков распознавания и выражения эмоций, принятия решений, формирование способности справляться со стрессом». Она добавила, что такие цели сегодня преследуют ряд крупных общественных проектов. Например, проект ОНФ «Равные возможности — детям», эксперты которого создали свою программу психологической поддержки для подростков «Я Могу».

«Нашим стратегическим приоритетом должно быть создание системы позитивной профилактики. Этот механизм позволил бы сформировать у молодых людей защитный потенциал, благодаря которому они могли бы противостоять деструктивному влиянию самостоятельно, — предложила Духанина. — Цели такой профилактики были заложены в недавно утвержденный ФГОС основного общего образования. Это повышение самооценки, определение ценностей, развитие навыков распознавания и выражения эмоций, принятия решений, формирование способности справляться со стрессом». Она добавила, что такие цели сегодня преследуют ряд крупных общественных проектов. Например, проект ОНФ «Равные возможности — детям», эксперты которого создали свою программу психологической поддержки для подростков «Я Могу».

Также Духанина подчеркнула важность других видов профилактики. Это работа с молодежными лидерами, развитие альтернативных социальных программ и реабилитационная работа с молодыми людьми, вовлеченными в экстремистскую деятельность

С приветственным словом к участникам обсуждения обратилась первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ксения Горячева. «Нетерпимость рождается из-за отсутствия возможности договориться. Найти эту возможность позволяют молодежные форматы», — сказала она. — Если в психологические службы в вузах обращаются молодые люди, которые понимают, что им нужна помощь, то нам надо сосредоточиться на обсуждении проблем ребят, которые к этой рефлексии не способны».

С приветственным словом к участникам обсуждения обратилась первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ксения Горячева. «Нетерпимость рождается из-за отсутствия возможности договориться. Найти эту возможность позволяют молодежные форматы», — сказала она. — Если в психологические службы в вузах обращаются молодые люди, которые понимают, что им нужна помощь, то нам надо сосредоточиться на обсуждении проблем ребят, которые к этой рефлексии не способны».

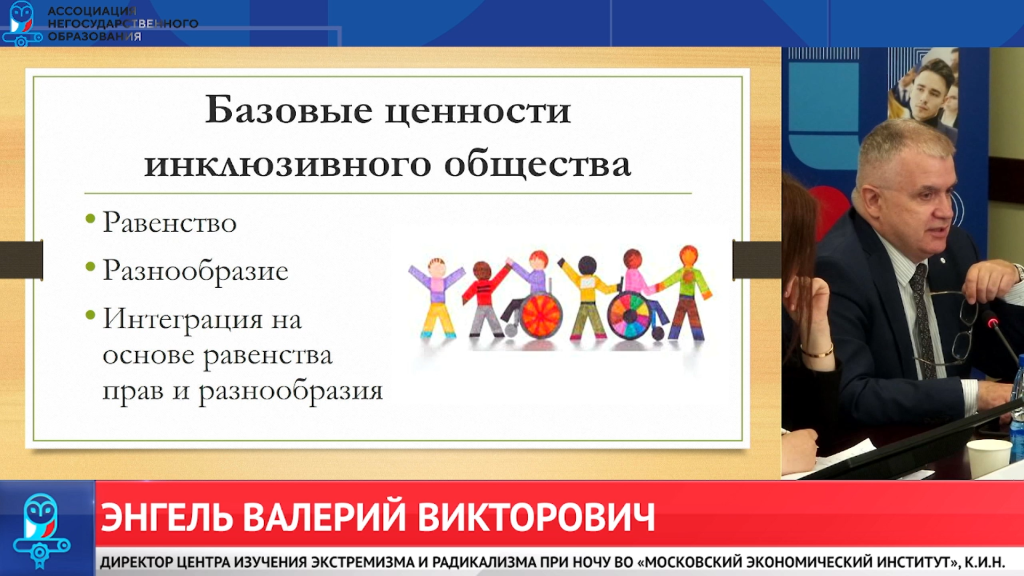

Директор Центра изучения экстремизма и радикализма при МЭИ Валерий Энгель отметил, что сегодня ряды экстремистов всё больше пополняют выходцы из благополучных семей с хорошим образованием. В связи с этим для исследователей этого явления одним из приоритетных становится вопрос «почему наши ценности не привлекают молодежь?». По мнению Энгеля, эффективными способами противодействия экстремистской идеологии могли бы стать создание межвузовского центра профилактики экстремизма, разработка междисциплинарной вузовской программы для студентов и соответствующей программы повышения квалификации для преподавателей.

Директор Центра изучения экстремизма и радикализма при МЭИ Валерий Энгель отметил, что сегодня ряды экстремистов всё больше пополняют выходцы из благополучных семей с хорошим образованием. В связи с этим для исследователей этого явления одним из приоритетных становится вопрос «почему наши ценности не привлекают молодежь?». По мнению Энгеля, эффективными способами противодействия экстремистской идеологии могли бы стать создание межвузовского центра профилактики экстремизма, разработка междисциплинарной вузовской программы для студентов и соответствующей программы повышения квалификации для преподавателей.

О влиянии на социальную сферу Закона «О противодействии экстремистской деятельности» рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, закон позволил остановить деятельность экстремистских организаций, пресечь активность ряда радикальных и экстремистских ресурсов и стабилизировать пространство Интернета.

О влиянии на социальную сферу Закона «О противодействии экстремистской деятельности» рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, закон позволил остановить деятельность экстремистских организаций, пресечь активность ряда радикальных и экстремистских ресурсов и стабилизировать пространство Интернета.

В свою очередь, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин МГПУ Александр Ростокинский сосредоточился на проблемных моментах данного федерального закона и других «белых пятнах» правового поля: отождествлении экстремизма и экстремистской деятельности, отсутствии в законе определения понятия «экстремизм» и неоднозначном толковании признака «социальной принадлежности» при нарушении прав и свобод граждан.

В свою очередь, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин МГПУ Александр Ростокинский сосредоточился на проблемных моментах данного федерального закона и других «белых пятнах» правового поля: отождествлении экстремизма и экстремистской деятельности, отсутствии в законе определения понятия «экстремизм» и неоднозначном толковании признака «социальной принадлежности» при нарушении прав и свобод граждан.

О новых вызовах перед российским обществом — тотальной русофобии и дискриминации русскоязычных людей за рубежом — говорил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Лукьянцев. Значительную часть своего выступления он также посвятил анализу распространения нацистских взглядов на Украине.

О новых вызовах перед российским обществом — тотальной русофобии и дискриминации русскоязычных людей за рубежом — говорил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Лукьянцев. Значительную часть своего выступления он также посвятил анализу распространения нацистских взглядов на Украине.

С ситуацией на Украине было связано и выступление научного руководителя Центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ Андрея Большакова. По его словам, украинские центры информационно-психологических операций продолжают оказывать влияние на российскую молодежь. Весенние исследования сотрудников Центра показали высокую готовность отдельных молодых людей к протестной активности. В этих условиях система профилактики экстремизма КФУ сработала на высоком уровне, сведя «экстремистские настроения к минимуму», отметил ученый.

С ситуацией на Украине было связано и выступление научного руководителя Центра медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма КФУ Андрея Большакова. По его словам, украинские центры информационно-психологических операций продолжают оказывать влияние на российскую молодежь. Весенние исследования сотрудников Центра показали высокую готовность отдельных молодых людей к протестной активности. В этих условиях система профилактики экстремизма КФУ сработала на высоком уровне, сведя «экстремистские настроения к минимуму», отметил ученый.

Также практикой организации противодействия экстремизму в вузовской среде поделились заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического института БФУ имени И. Канта Татьяна Волчецкая, член Общественной палаты РФ, проректор по воспитательной работе ТюмГУ Ольга Загвязинская, директор Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде ИМПМО РТУ-МИРЭА Евгений Борисов.

Также практикой организации противодействия экстремизму в вузовской среде поделились заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического института БФУ имени И. Канта Татьяна Волчецкая, член Общественной палаты РФ, проректор по воспитательной работе ТюмГУ Ольга Загвязинская, директор Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодежной среде ИМПМО РТУ-МИРЭА Евгений Борисов.

А первый проректор СПБАУ РАН имени Ж.И. Алферова Дмитрий Мохоров предложил закрепить во ФГОС высшего образования универсальную компетенцию по противодействию экстремизму и терроризму по аналогии с компетенцией по противодействию коррупции.

А первый проректор СПБАУ РАН имени Ж.И. Алферова Дмитрий Мохоров предложил закрепить во ФГОС высшего образования универсальную компетенцию по противодействию экстремизму и терроризму по аналогии с компетенцией по противодействию коррупции.

О проблемах моральной паники по отношению к проявлениям экстремизма рассказал академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. Один из таких образцов — ситуация с криминальной субкультурой АУЕ — является примером конструирования проблемы самим обществом. Тем не менее в 2020 году Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны, отметил Тишков.

О проблемах моральной паники по отношению к проявлениям экстремизма рассказал академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. Один из таких образцов — ситуация с криминальной субкультурой АУЕ — является примером конструирования проблемы самим обществом. Тем не менее в 2020 году Верховный суд Российской Федерации признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны, отметил Тишков.

На причинах обращения исламской молодежи к вербовщикам в целях удовлетворения духовного запроса остановился аспирант-исследователь Института востоковедения РАН Ислам Течиев. Основными проблемами на этом направлении он обозначил отсутствие системы комплексного объективного изучения исламской религии, разлад во внутрироссийской умме и кризис идей «традиционного ислама».

На причинах обращения исламской молодежи к вербовщикам в целях удовлетворения духовного запроса остановился аспирант-исследователь Института востоковедения РАН Ислам Течиев. Основными проблемами на этом направлении он обозначил отсутствие системы комплексного объективного изучения исламской религии, разлад во внутрироссийской умме и кризис идей «традиционного ислама».

Директор Центра мониторинга и профилактики девиантного поведения СПбГМТУ Игорь Гарин

выступил с докладом о практике использования когнитивных методов формирования системы координат молодежи.

Директор Центра мониторинга и профилактики девиантного поведения СПбГМТУ Игорь Гарин

выступил с докладом о практике использования когнитивных методов формирования системы координат молодежи.

А заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Дарья Лобанова

рассказала об информационно-разъяснительной работе, которую Фонд проводит с молодыми людьми как внутри, так и вовне страны.

А заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова Дарья Лобанова

рассказала об информационно-разъяснительной работе, которую Фонд проводит с молодыми людьми как внутри, так и вовне страны.

Схожесть негативных явлений в молодежной среде России и Казахстана отметил директор НИИ экономических и правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза Талгат Ханов. При этом он уточнил, что, в отличие от России, в Казахстане процессы образования и воспитания отделены друг от друга, а работа преподавателей сводится только к образовательному процессу.

Схожесть негативных явлений в молодежной среде России и Казахстана отметил директор НИИ экономических и правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза Талгат Ханов. При этом он уточнил, что, в отличие от России, в Казахстане процессы образования и воспитания отделены друг от друга, а работа преподавателей сводится только к образовательному процессу.

На вопросах противодействия привитию молодежи чуждых российскому обществу ценностей сосредоточил внимание декан Юридического факультета Университета «Синергия» Максим Михайлов. По его мнению, молодые люди подготовлены к восприятию таких ценностей благодаря феномену «хайпа», который становится отправной точкой формирования негативной идеологии, что, в конечном итоге, разрушает традиционные ценности.

На вопросах противодействия привитию молодежи чуждых российскому обществу ценностей сосредоточил внимание декан Юридического факультета Университета «Синергия» Максим Михайлов. По его мнению, молодые люди подготовлены к восприятию таких ценностей благодаря феномену «хайпа», который становится отправной точкой формирования негативной идеологии, что, в конечном итоге, разрушает традиционные ценности.

На необходимость работы по культивированию традиционных ценностей у молодежи также обратил внимание руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Павел Лебедев. Кроме того, он с энтузиазмом откликнулся на предложение Ольги Загвязинской о создании «пула» духовных лидеров, готовых работать с молодежной аудиторией.

На необходимость работы по культивированию традиционных ценностей у молодежи также обратил внимание руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Павел Лебедев. Кроме того, он с энтузиазмом откликнулся на предложение Ольги Загвязинской о создании «пула» духовных лидеров, готовых работать с молодежной аудиторией.

«Перед нами стоит задача обобщить все предложения участников круглого стола. После этого рекомендации наших экспертов будут направлены в адрес Минобрнауки России», — отметила в заключение Любовь Духанина.

«Перед нами стоит задача обобщить все предложения участников круглого стола. После этого рекомендации наших экспертов будут направлены в адрес Минобрнауки России», — отметила в заключение Любовь Духанина.

Мероприятие было организовано Ассоциацией негосударственного образования при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.